【ある点から与えられた距離にある点を地図の上にプロットする】

球面三角法を用いると、

ある点から、距離と方位が指定された点の緯度と経度は、

以下の関係で与えられます。

ここでは、これらの式から、緯度と経度を計算します。

例として、松代(Matsushiro;東経138.2度 北緯36.5度)という場所から

距離50度にある点を地図にプロットしてみましょう。

上の式での「基準となる点の緯度と経度」が、松代の緯度と経度にあたります。

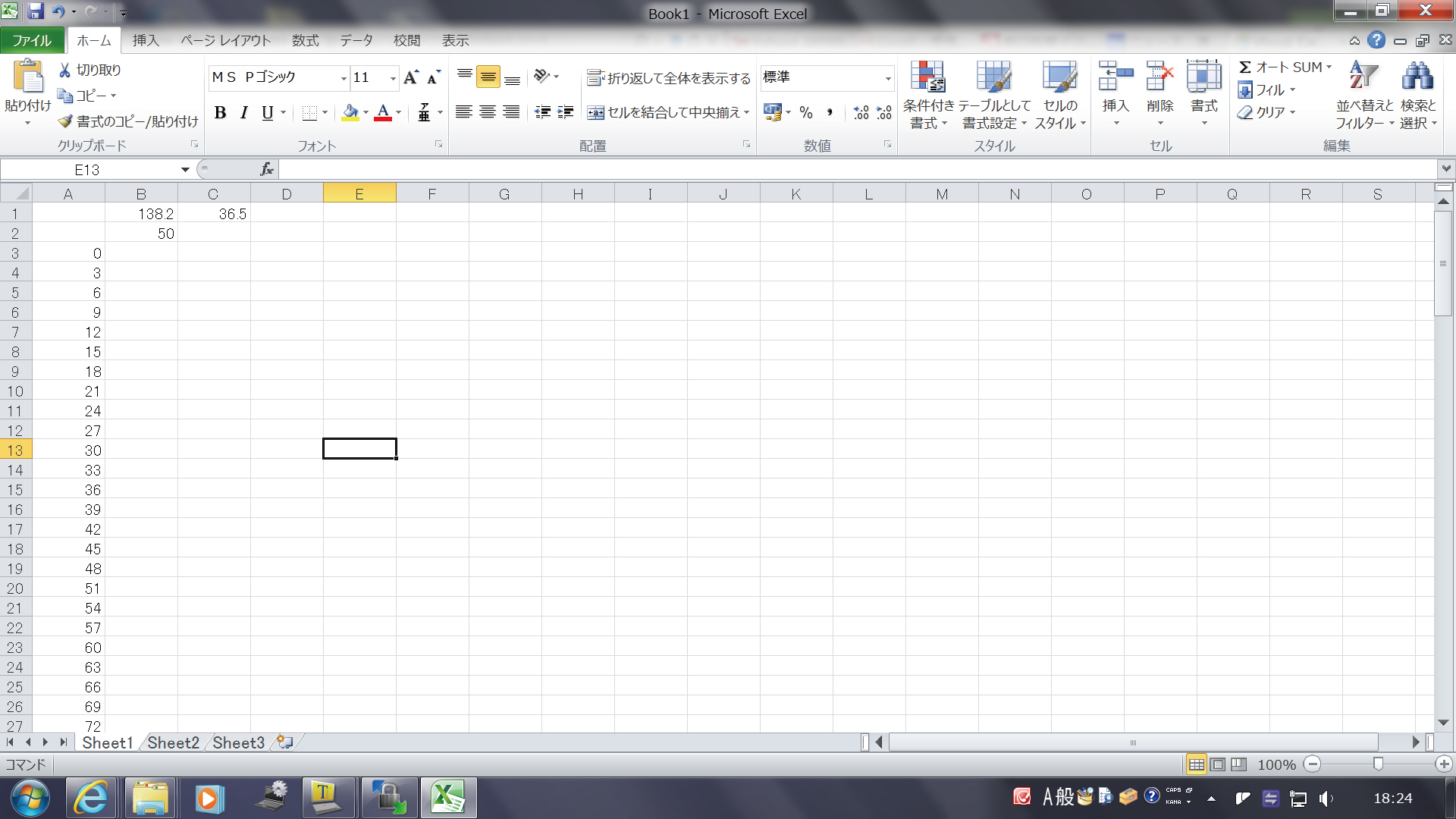

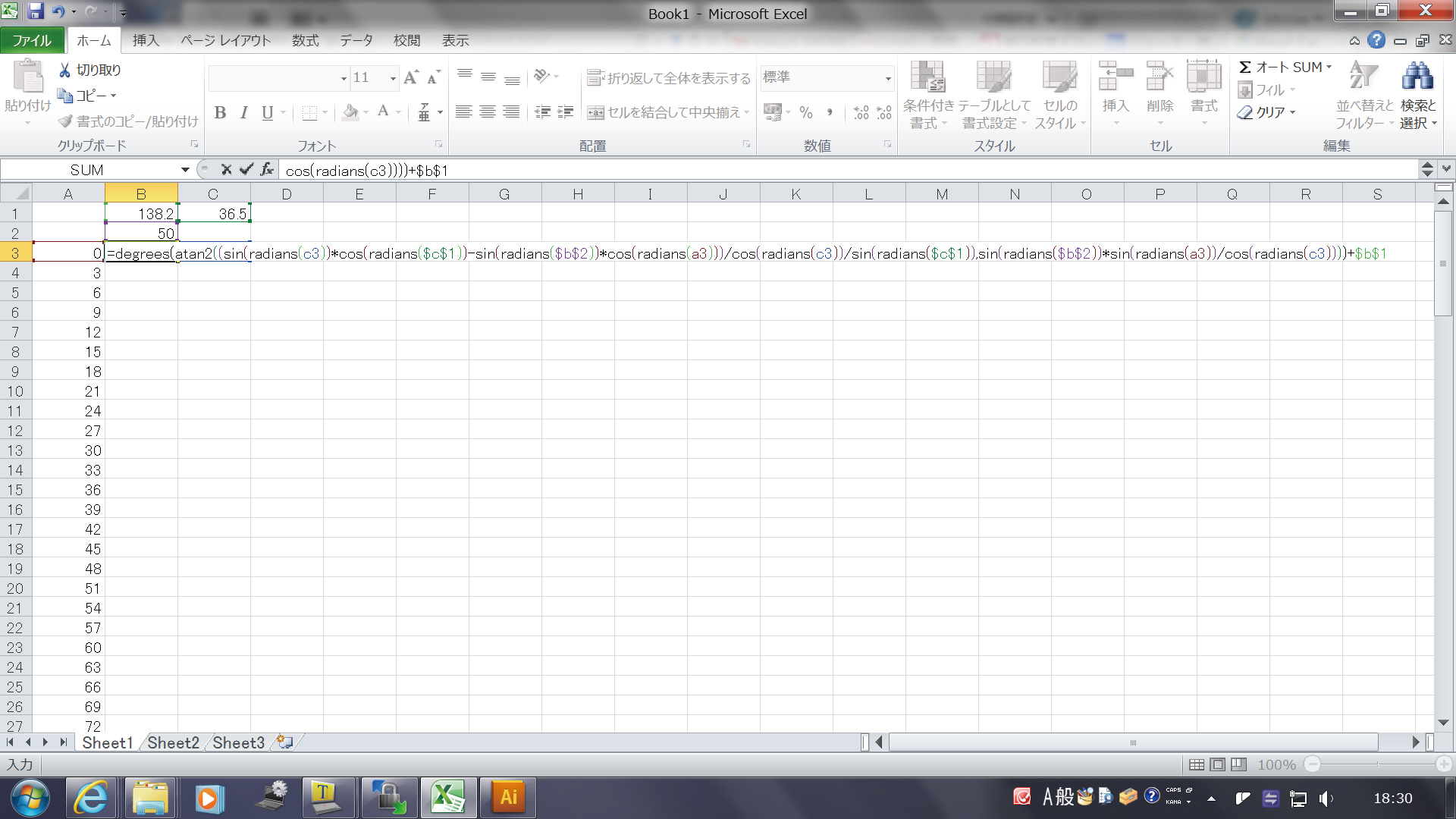

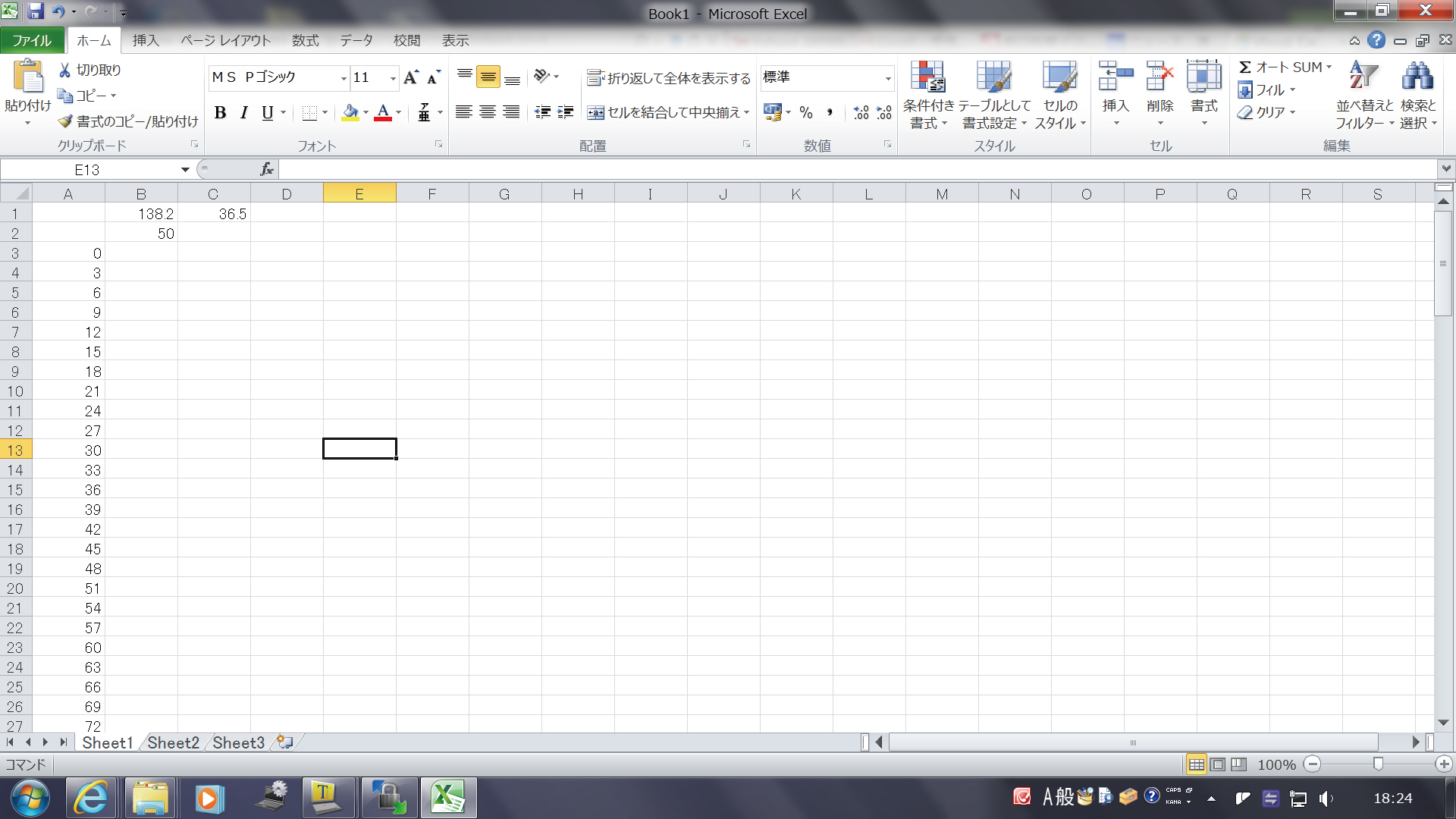

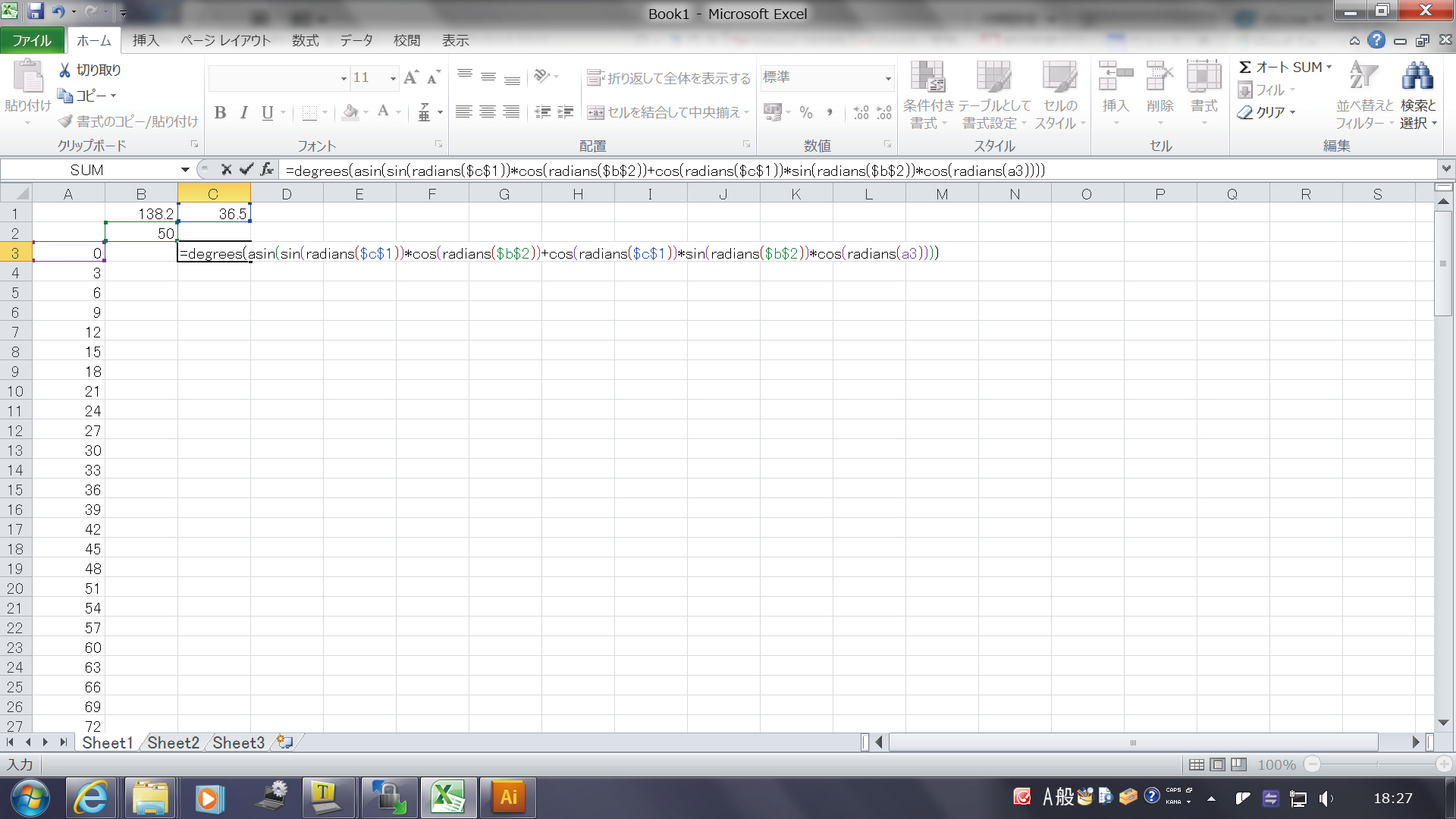

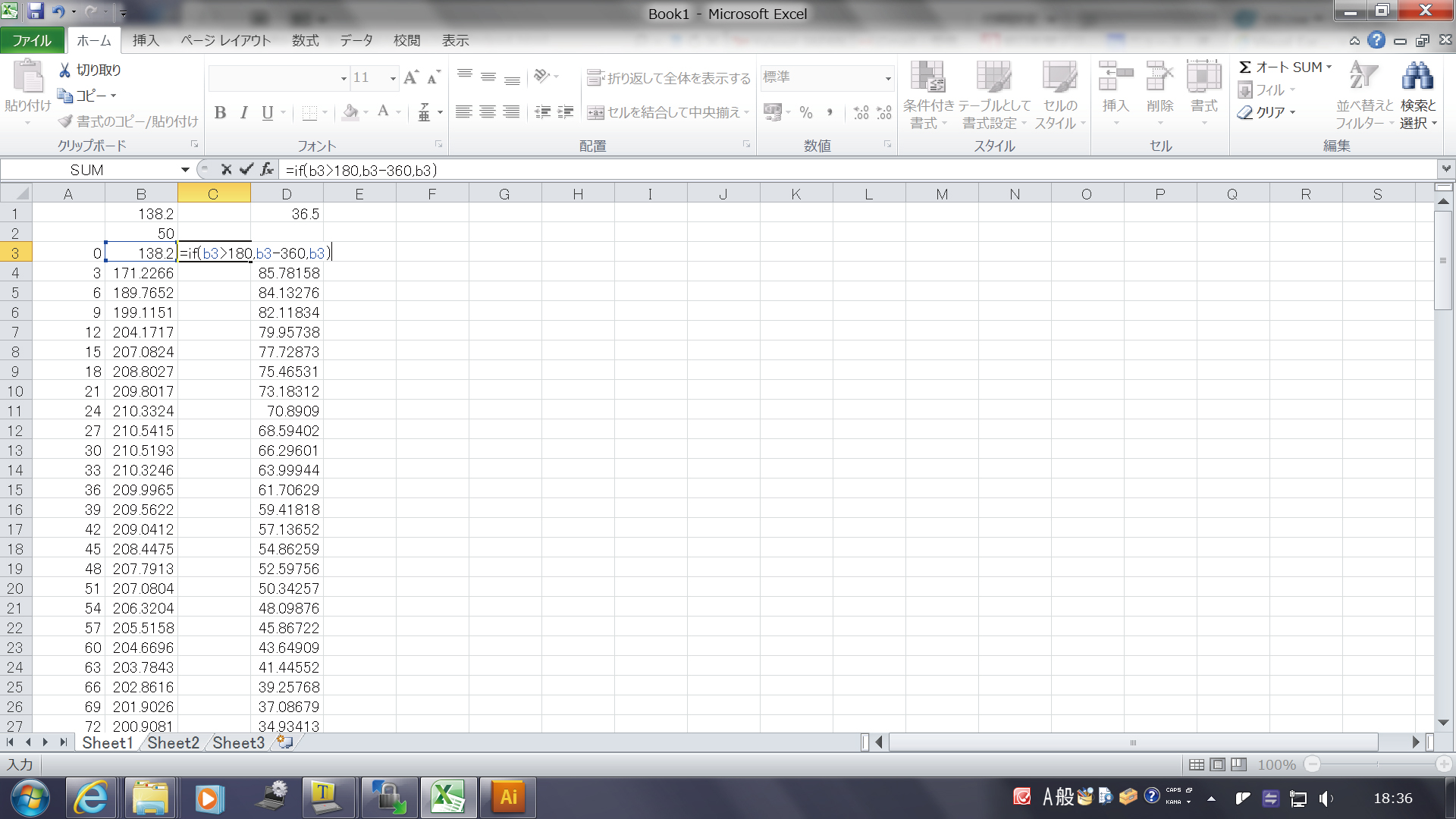

まず、A列に計算したい方位の値(度)を

(ここの例では、0度から3度おきに360度までにしました)、

B,C列の1行目に、松代の経度と緯度を、

B2に計算したい距離(度)をいれておきます。

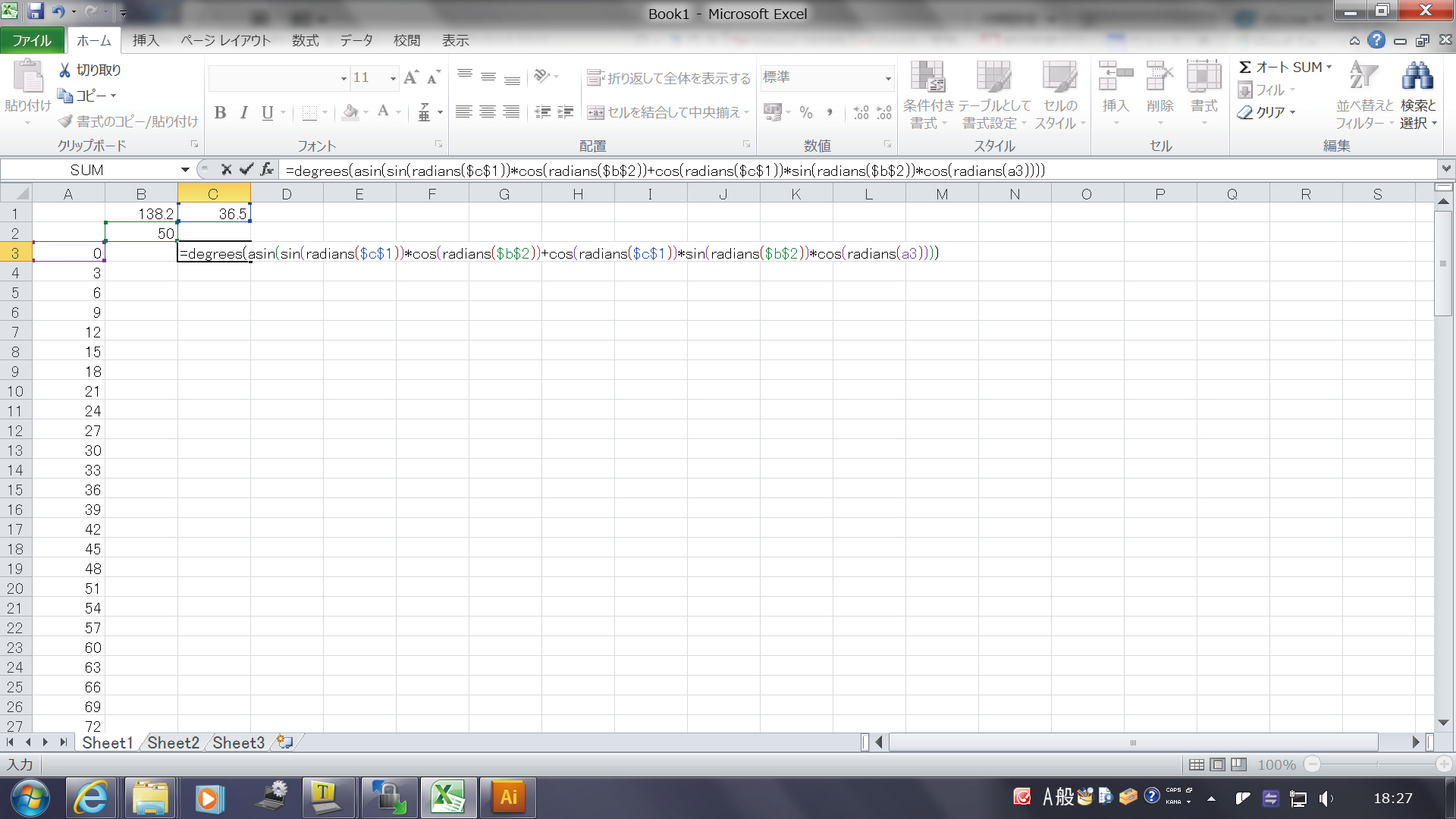

松代から角距離50度の点の緯度を計算します。

上の式に従って、C3のところに、緯度を計算する

式を入力します。基準となる位置(ここでは松代)の経度と緯度、

距離は、各行で同じなので、絶対参照にしてあります。

DEGREESは、ラヂアンを度に変換する関数です。

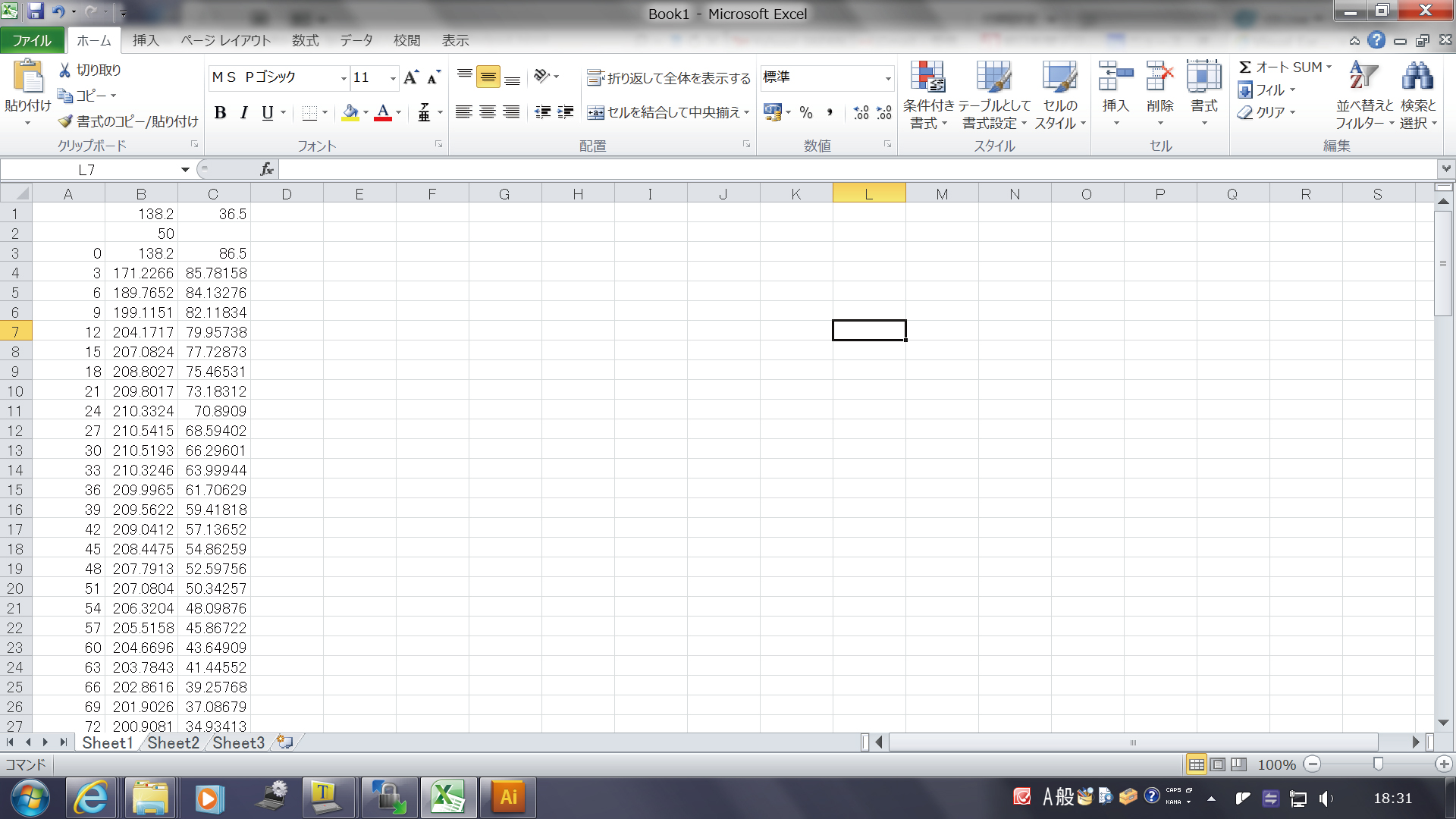

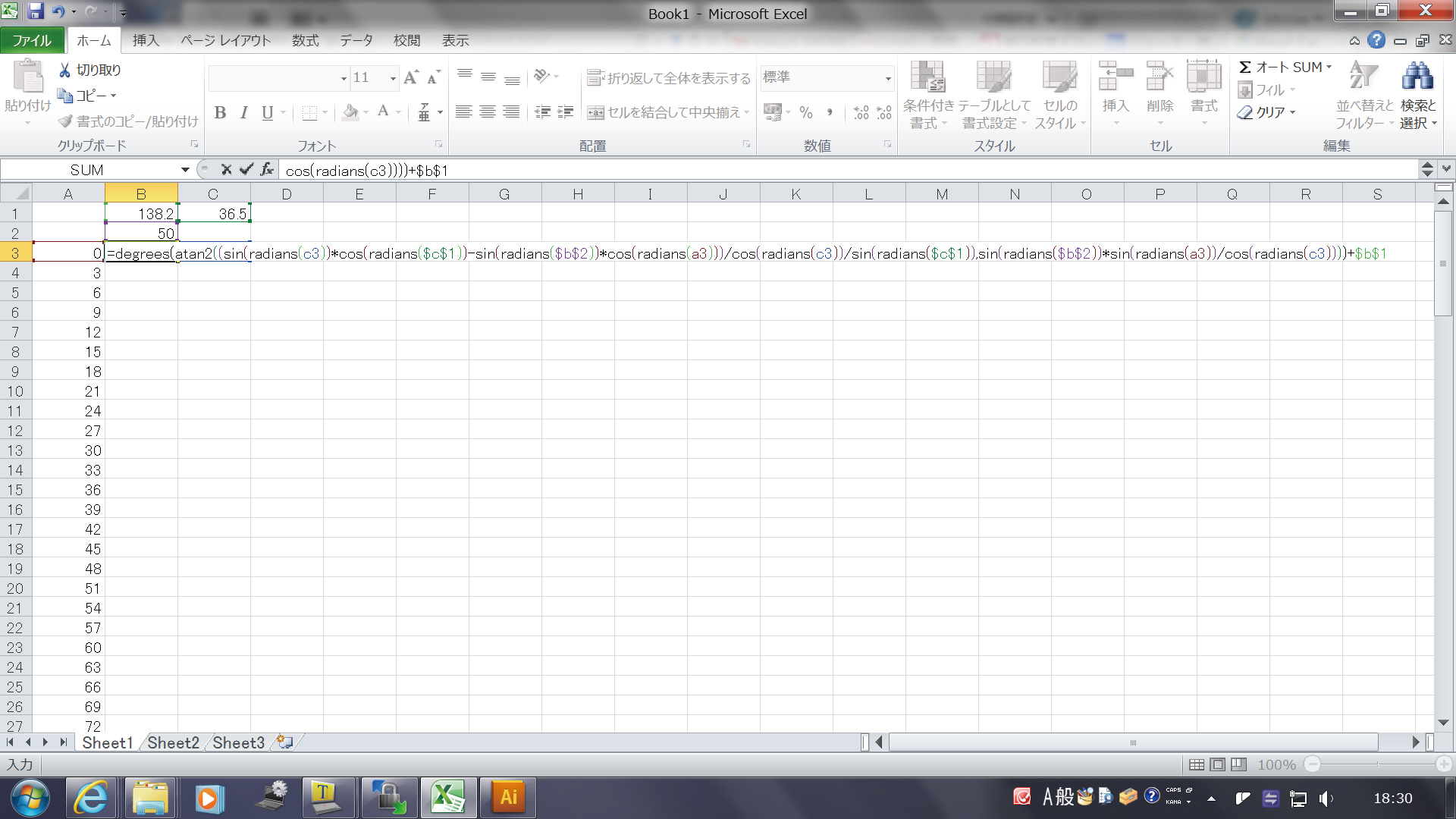

次に、経度を計算します。

経度を計算するとき、以下のようにATAN2を使ってください。これは、

ATAN2(X, Y)というように、X,Yと2つの値を与えて、それに相当する角度、

つまり、arctanを計算します。ASINでは、-90から90度の角度しか

調べられませんが、ATAN2は、X,Yの2つの正負の符号を利用できるので、

-180から180(あるいは0から360)度の範囲の値を調べられます。

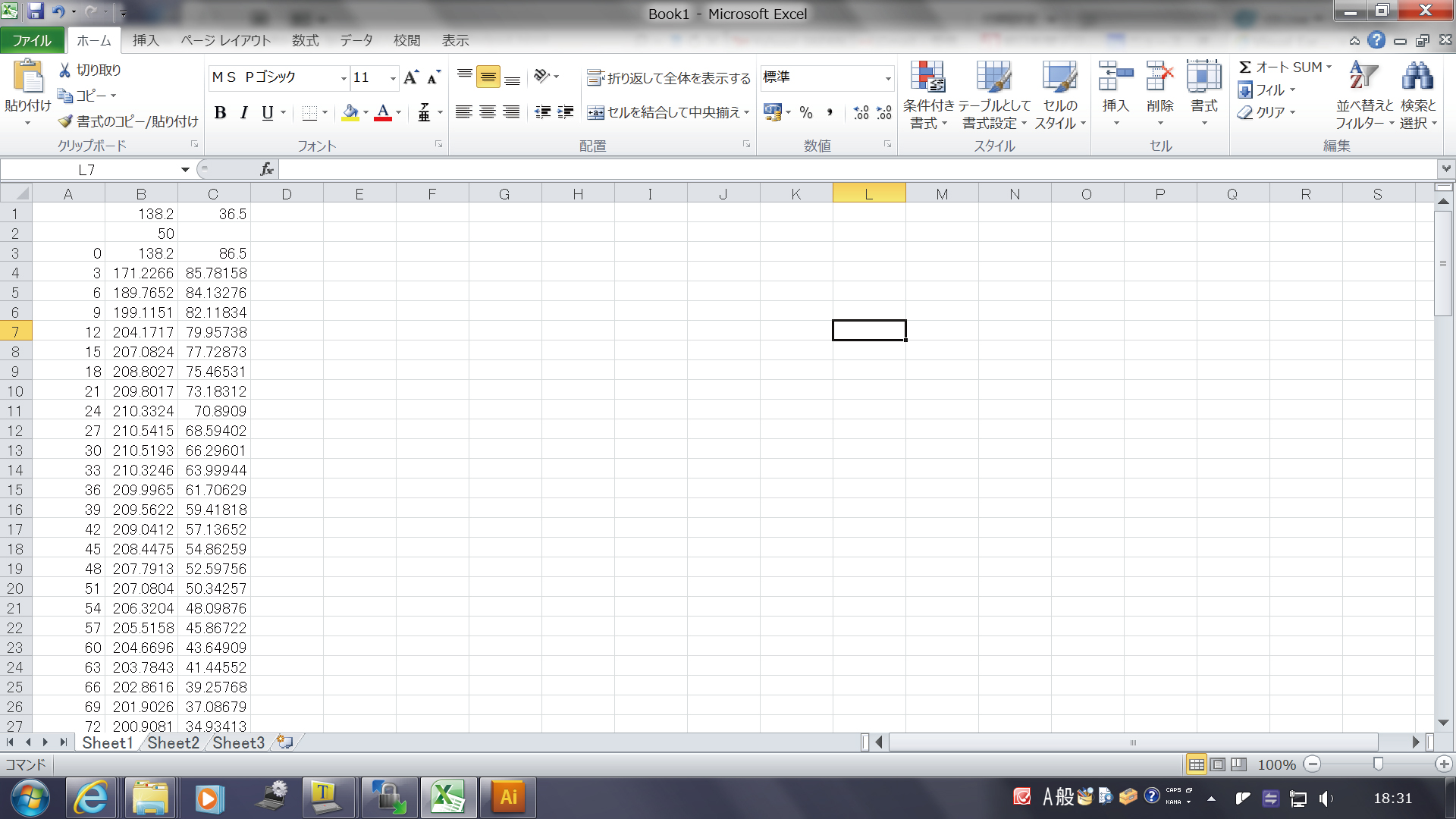

両方ともできると、以下のようになります。

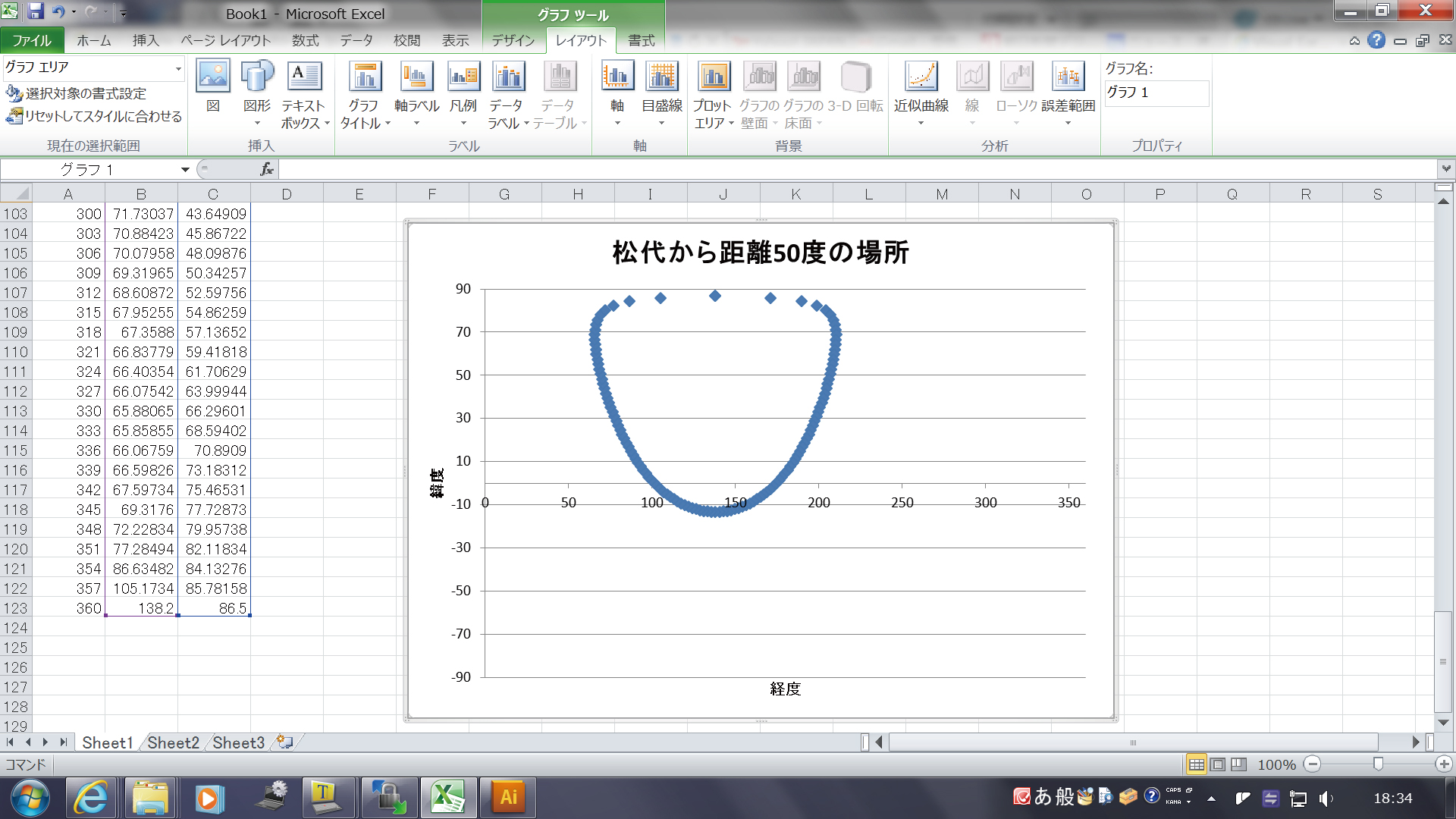

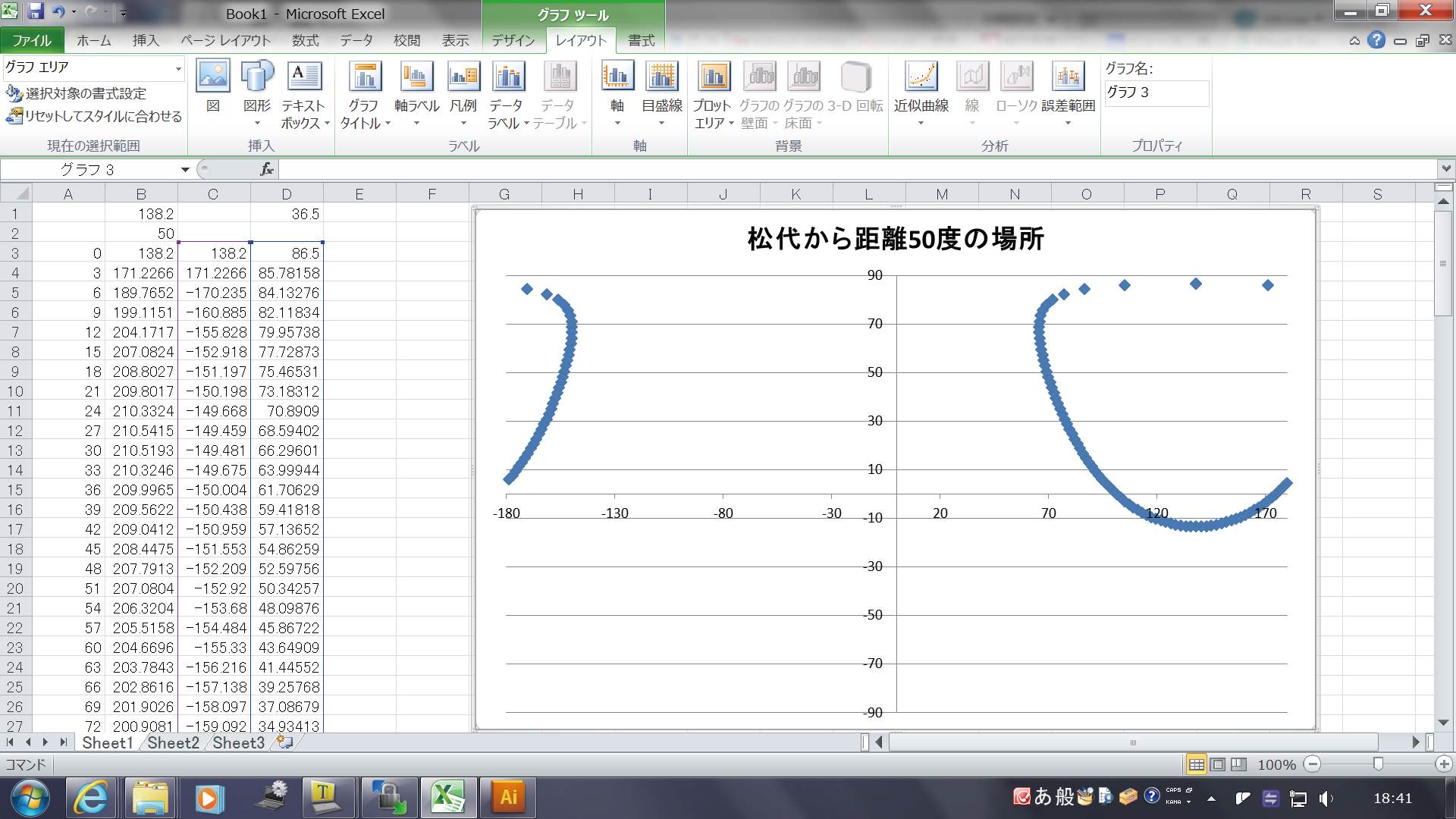

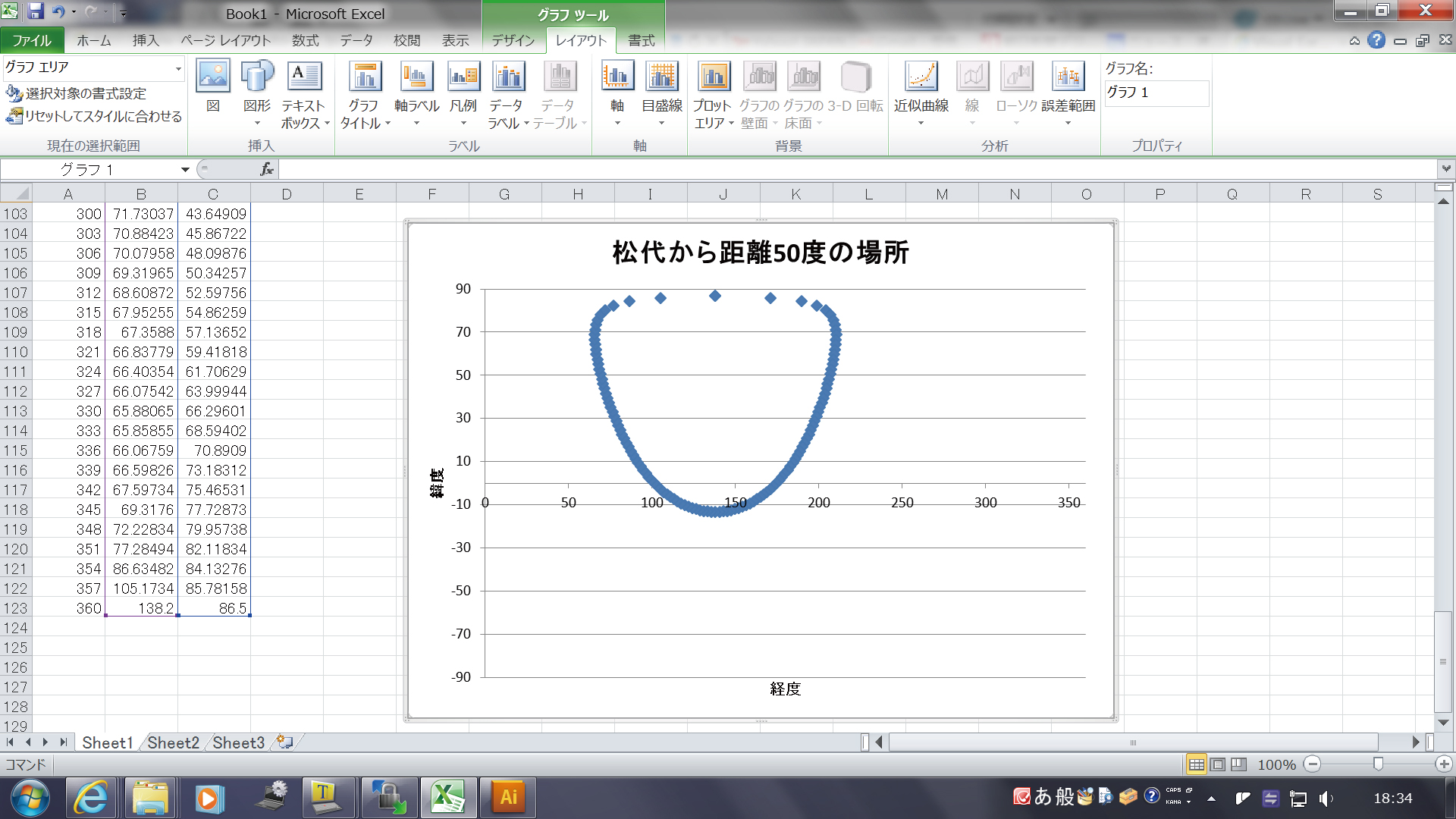

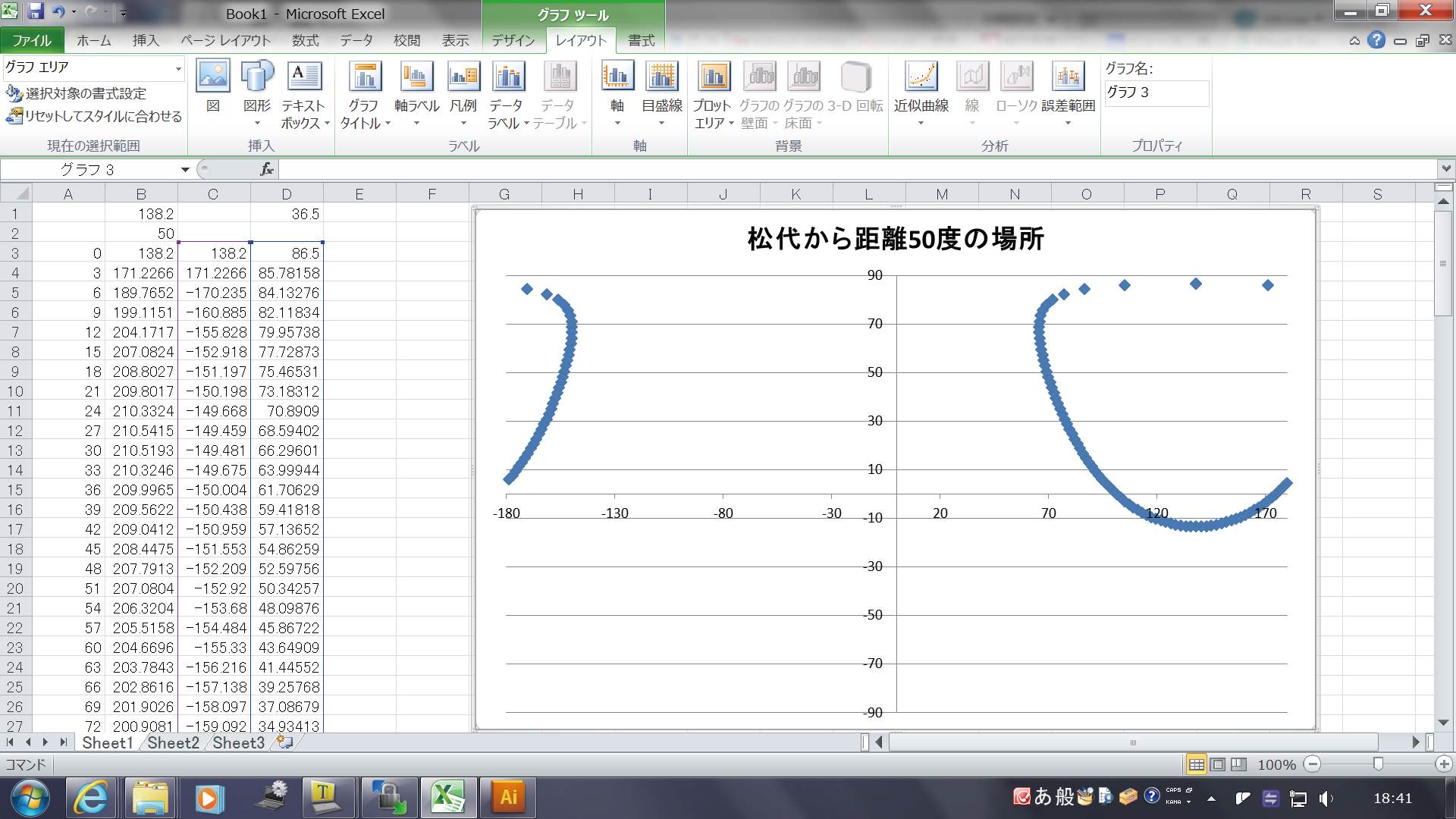

散布図で、3行目以下の経度と緯度をプロットしたものが、以下です。

各点が、松代から距離50度にある位置になります。

上の図では、経度がすべて正の値になっています。

一番最初の回に使った

世界地図の上にプロットしたいので、経度がすべて正の値というのは、

実はちょっと都合が悪いです。

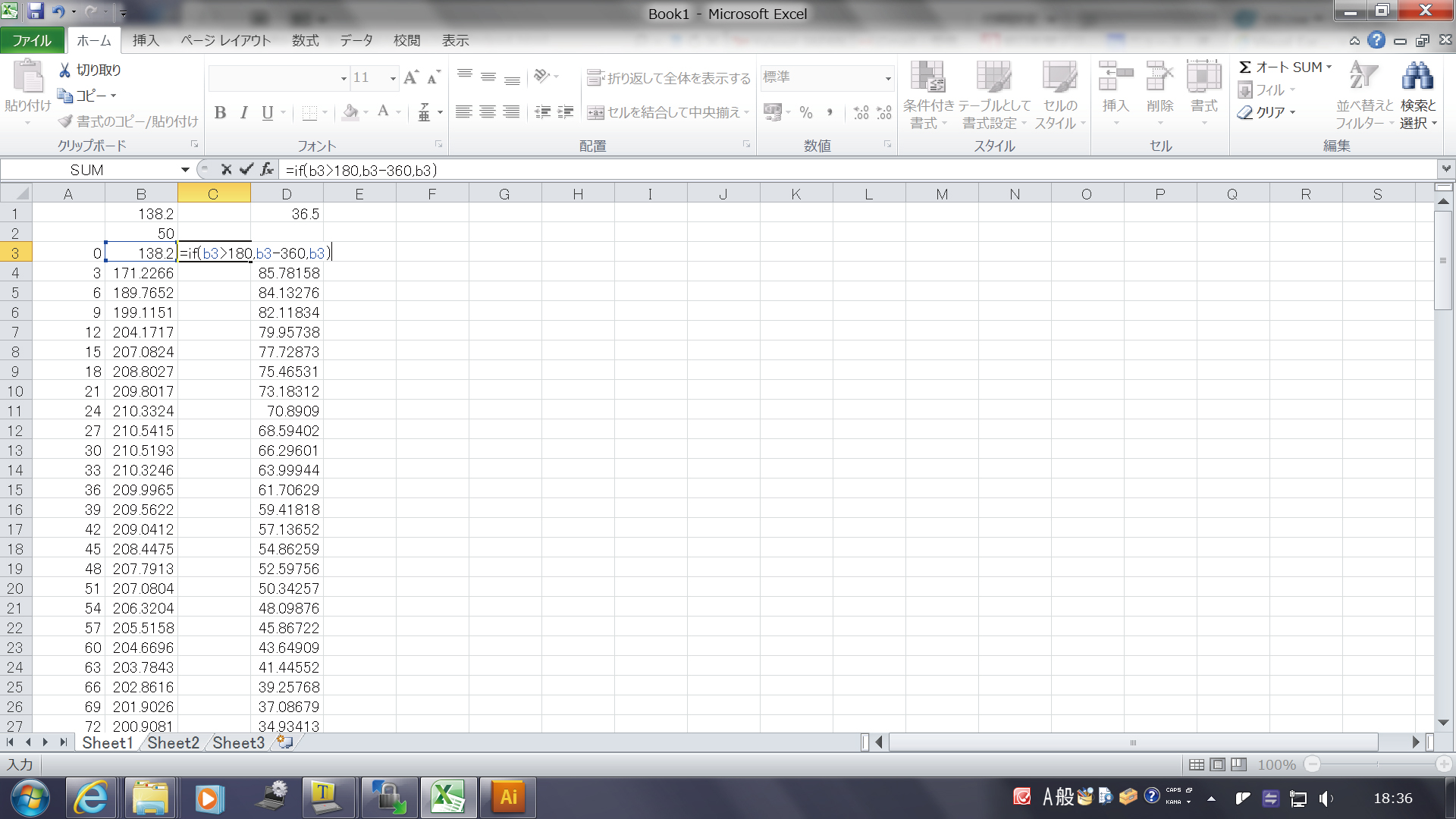

そこで、180度を超えてしまう経度を、負の値に計算しましょう。

これは、IFという関数を使ってできます。

IF(条件 , 条件が正しいときに代入する式 , 条件が正しくないときに代入する式)

という風に使います。

新しい列(下ではC列)を追加して、そこに計算します。

下の場合、180度より大きい時には

値から360を引き、

そうでない時には、そのままにするようになっています。

下の行も計算すると、以下のようになります。180度を超えた値の時に

負の値になっているかを確認してください。

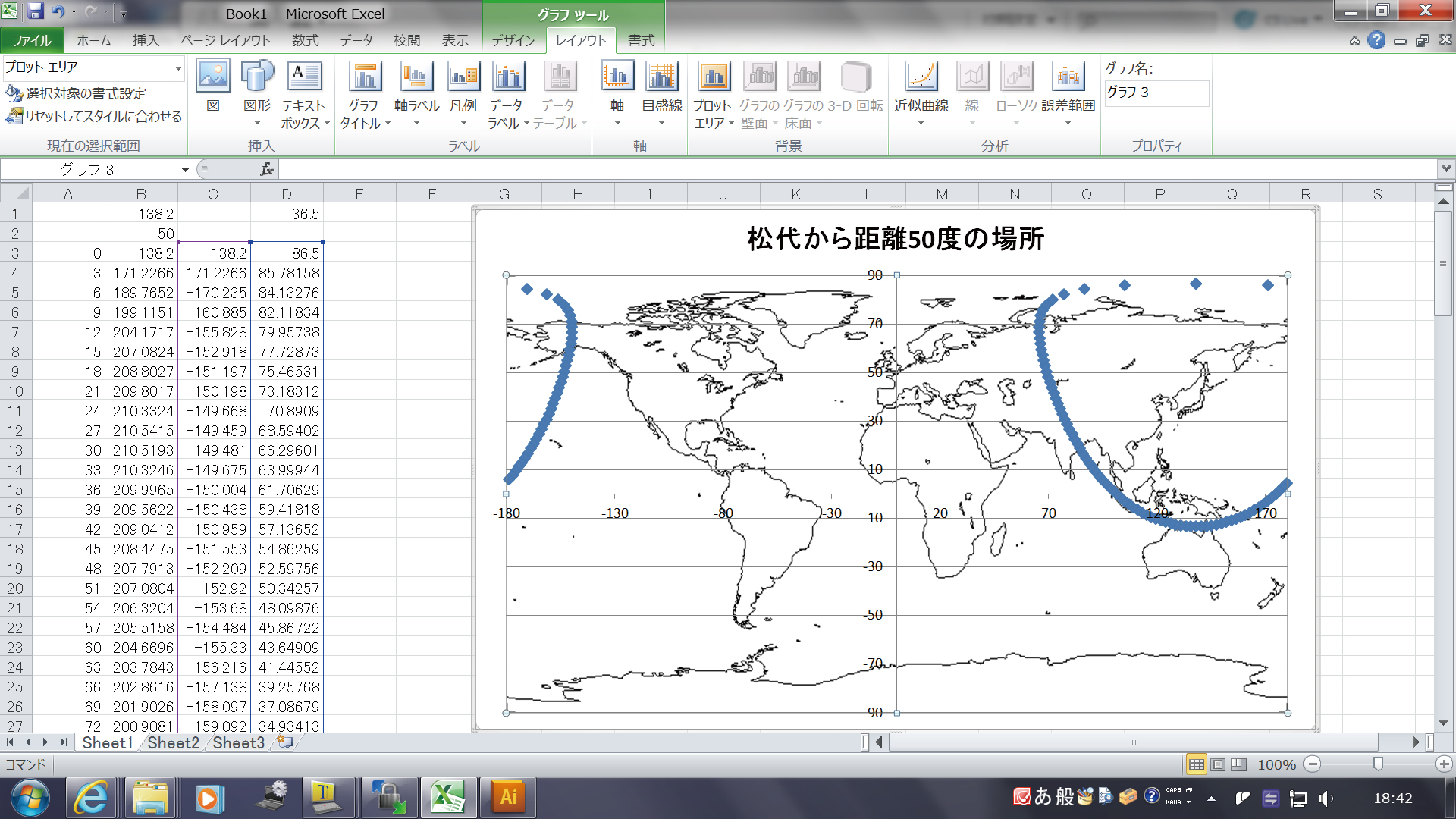

できた経度と緯度をプロットすると(3行目以下をプロット)、

地図にあわせるために、

プロットする範囲を、経度はー180〜+180、

緯度はー90〜+90にしています。各点が松代から距離50度にある点

に当たります。

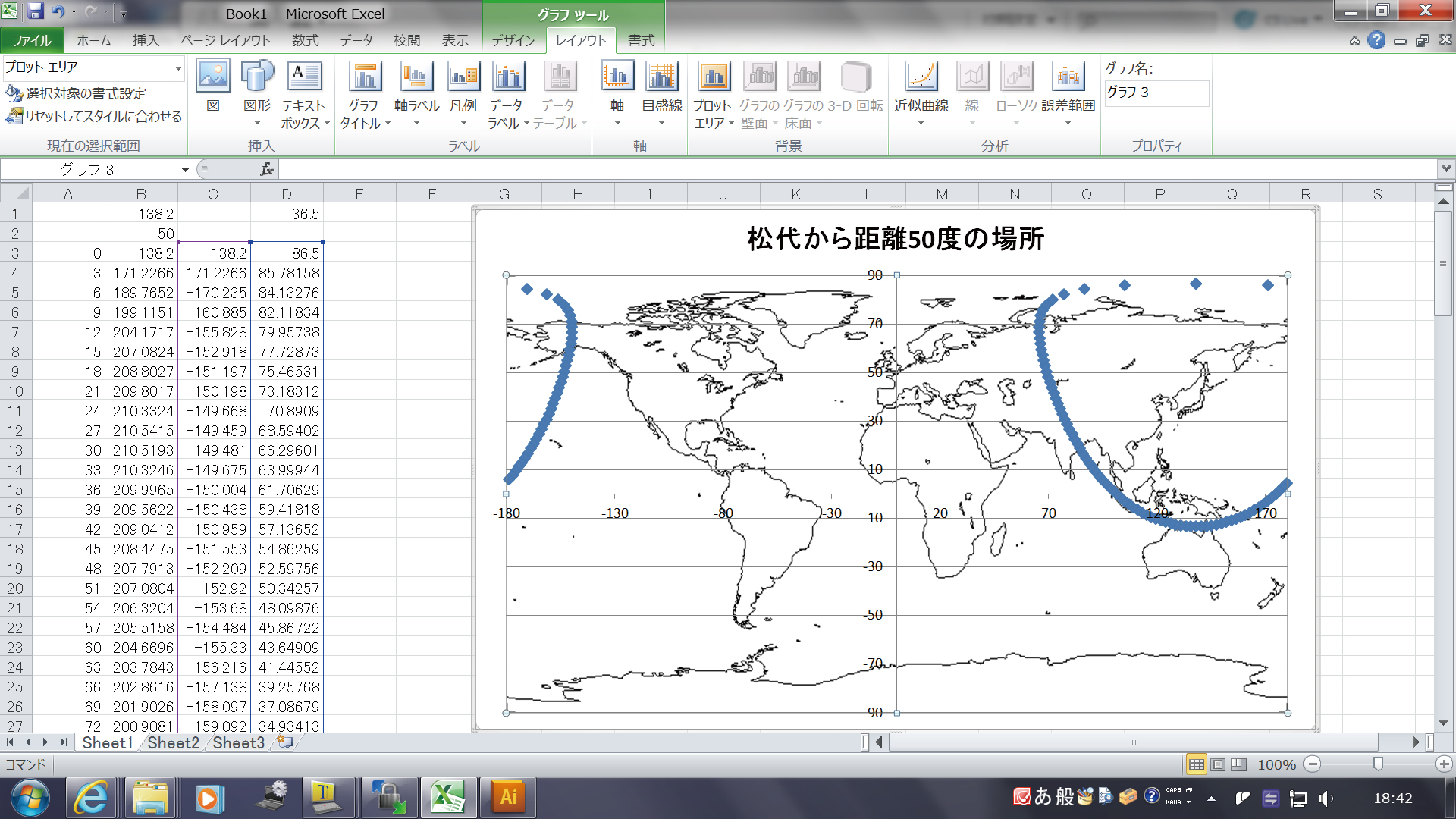

そして、

一番最初の回

にならって、世界地図を背景に読み込むと、

松代から距離50度にある点が、どこになるのか、よくわかるように

なります。